不妊治療の「最後の砦」とも呼ばれる、加藤レディスクリニック(KLC)。その独自の治療方針に望みを託したいと思う一方で、ネット上には「最高の技術」「流れ作業で冷たい」「驚くほど安い」「高額になった」といった、賛否両論の口コミが溢れていて、混乱してしまいますよね。

結論からお伝えします。加藤レディスクリニック(KLC)は、その独自性の高い「自然周期治療」という方針により、通院する人によって評価が大きく分かれるクリニックです。 この記事では、良い口コミ・悪い口コミの両方を徹底的に分析し、公式サイトの客観的データと照らし合わせることで、あなたがKLCに向いているのかどうかを判断するための、信頼できる材料を提供します。

この記事を最後まで読めば、以下の3つのポイントが明確になります。

- ネット上の口コミから分析した、KLCのメリット・デメリット

- 公式サイトのデータと口コミから見る、費用と成功率の実態

- 「待ち時間」のリアルと、具体的な対策

私自身の転院経験も交えながら、あなたのクリニック選びを全力でサポートします。

筆者は加藤レディスクリニック(KLC)に約1年通い、採卵6回を経て第1子を妊娠・出産。その後、採卵3回を経て第2子も妊娠・出産することができました。

はじめに:この記事の分析スタンスと、口コミの正しい読み方

👉この章のまとめ

口コミは玉石混交。この記事は経験に基づき、客観的な分析を提供します。

「加藤レディスクリニック 口コミ」と検索すると、感謝の言葉で溢れる卒業ブログから、厳しい意見が並ぶ掲示板まで、無数の情報が見つかります。これでは、一体何を信じれば良いのか分からなくなってしまいますよね。

この記事は、そうした玉石混交の口コミを、私自身の通院経験とライターとしての視点から、できる限り公平に整理・分析することを目指しています。

なぜ加藤レディスクリニック(KLC)の口コミは賛否両論なのか?

まず理解しておきたいのは、なぜこれほどまでにKLCの評価が分かれるのか、という点です。

その理由は、主に2つあると私は分析しています。

- 治療方針が特殊であること: KLCの代名詞である「自然周期治療」は、一般的な不妊治療クリニックが行う「刺激周期法」とは全く異なるアプローチです。この方針が、ある人にとっては「救い」となり、ある人にとっては「合わない」と感じる、評価の二極化を生み出しています。

- 徹底的にシステム化されていること: 日本中から集まる多くの患者さんを、高いレベルで効率的に診療するため、KLCの院内は徹底的にシステム化されています。これが、ある人には「無駄がなく快適」と映り、ある人には「流れ作業で冷たい」と感じさせてしまう大きな要因なのです。

つまり、KLCの口コミは、単なる事実の報告だけでなく、「個人の価値観や治療歴というフィルターを通してどう見えたか」という側面が非常に強いのです。

✍️ 筆者の経験からの一言アドバイス

【結論】: KLCの口コミを読む際は、「なぜその人はそう感じたのか」という背景を想像することが重要です。例えば「対応が流れ作業的」という口コミは、裏を返せば「無駄がなく効率的」とも言え、どちらを重視するかは人によります。

実は、私自身、通院前は「冷たい」「厳しい」という口コミにかなり怯えていました。しかし実際に通ってみると、それは多くの患者を高い水準で効率的に診るためのシステム化された対応であり、私にとっては無駄な会話がなく、むしろ他院よりもスムーズなので快適でした。口コミは、ご自身の価値観と照らし合わせて「翻訳」する必要がある、と感じた経験です。

加藤レディスクリニック(KLC)最大の特徴「自然周期治療」とは?

👉この章のまとめ

KLCは薬を極力使わない自然周期治療が基本。刺激周期と大きく異なる。

KLCの口コミを正しく理解するために、絶対に欠かせないのが、クリニックの根幹をなす「自然周期治療」という考え方です。

あなたのように、他院での治療経験がある方なら「刺激周期」との違いをご存知かもしれませんが、改めてその特徴を整理してみましょう。

一般的な「刺激周期法」との違い

多くの不妊治療クリニックで主流となっているのが「刺激周期法」です。これは、排卵誘発剤(注射など)を使って卵巣を刺激し、一度にたくさんの卵胞を育てて、複数個の卵子を採卵することを目指す方法です。それに対して、KLCが徹底している「自然周期治療」は、薬の使用を可能な限り抑え、その周期に自然に育ってくるたった一つの卵子を、最高の状態で採卵し、大切に育てることを目指します。身体への負担が少ないのが最大の特徴です。

| 自然周期治療(KLCの方針) | 刺激周期治療(一般的な方針) | |

|---|---|---|

| メリット |

・身体への負担、副作用が少ない ・毎周期、治療が可能 ・1回あたりの費用が比較的安い |

・一度に多くの卵子が採れる可能性がある ・採卵1回あたりの妊娠率は高くなる傾向 |

| デメリット |

・採卵できる卵子は原則1つ(orゼロ) ・採卵キャンセルになる可能性がある |

・薬による副作用(OHSS等)のリスク ・身体を休ませる期間が必要な場合がある ・1回あたりの費用が高額になりやすい |

自然周期治療が向いている人・いない人の特徴

この治療方針の違いから、KLCが「合う人」と「合わない人」の特徴が見えてきます。

- 向いている可能性が高い人:

- AMH(=アンチミューラリアンホルモン。卵子をどれくらい排卵する能力があるのか(卵巣予備能)の直)が低く、刺激しても多くの卵子が採れない方

- 過去の刺激周期で、薬の副作用が非常に辛かった方

- 身体への負担を最小限に抑え、毎周期コンスタントに治療を続けたい方

- 向いていない可能性のある人:

- 一度の採卵で複数の受精卵(胚盤胞)を確保し、移植の選択肢を多く持ちたい方

- 排卵日をある程度コントロールし、計画的に治療スケジュールを組みたい方

この「治療方針との相性」こそが、転院を成功させるための最大の鍵となります。

✍️ 筆者の経験からの一言アドバイス

筆者はAMHが低く、他院で「刺激周期法」でやっても卵子が多く取れなかったという経験があったので、結果的にKLCが合っていたと思います。自然周期治療だとほとんどホルモン注射も必要なく、体の負担は少なく感じました。

口コミ分析①【費用】公式サイトの料金と、実際に通った人の総額

👉この章のまとめ

費用は1周期50~80万円が目安(自費の場合)。成功報酬制度の理解が必須。

クリニック選びにおいて、費用は避けて通れない重要な要素です。KLCの費用については、「意外と安かった」という声と「思ったより高額になった」という声の両方が見られます。その理由を解き明かしていきましょう。

公式サイトから見る、治療ステージごとの料金体系

まず、客観的な事実として、公式サイトに記載されている料金を確認することが大切です。

KLCの料金体系は、治療のステージごとに細かく設定されています。

特に特徴的なのが「成功報酬制度」です。これは、妊娠が成立した場合にのみ支払う費用で、この制度があるため、1回あたりの移植費用は比較的安く設定されています。

| 成功報酬プラン:料金概要 | |

|---|---|

| 適用条件 |

・35歳以下 ・初回の体外受精周期であること ・良好な卵巣状態(医師判断) ・卵管に異常がないこと ・無精子症・高度乏精子症ではないこと |

| 成功時の料金 | 約570,000円(税込) |

| 不成功時の料金 | 約30,000~180,000円(税込) |

| 含まれる費用 |

・顕微授精技術料(通常33,000円) ・胚盤胞培養費用(通常77,000円) ・一部のホルモン検査・超音波検査費用 |

| 別途必要な費用 |

【胚凍結保存を行う場合(医師判断による)】 ・採卵〜胚凍結完了時:77,000円 ・新規胚凍結保管費用(12ヶ月):39,600円 ・胚融解~胚移植完了時:132,000円 【その他】 ・薬剤費用 ・移植後の診察(判定日、妊婦健診など) ・身体状況に応じた追加処置費用 |

保険適用の料金については、実施内容によって異なるため公式サイトをご参考ください。

自費診療の場合、新鮮胚移植で40万円〜、凍結胚移植で55万円〜となります。

✍️ 筆者の経験からの一言アドバイス

筆者はPGT-A(着床前胚染色体異数性検査)での治療だったので、全て自費となり1周期の費用は60万円前後でした。

ブログや口コミで語られる「リアルな総額」

では、実際に通院した方々の「卒業までの総額」はどのくらいなのでしょうか。

ブログや口コミを分析すると、100万円台で卒業された方から、300万円以上かかった方まで、非常に個人差が大きいことがわかります。

この費用の差を生む主な要因は、以下の2つです。

- 移植に至るまでの採卵回数と、卒業までの移植回数: 自然周期では1度に1つの卵子しか採れないため、良好な胚盤胞を得るまでに複数回の採卵が必要になることがあります。また、移植してもうまくいかなければ、再度採卵からチャレンジすることになります。

- 先進医療(オプション)の有無: PGT-A(着床前診断)など、保険適用外の先進医療を追加すると、費用は大きく上乗せされます。

「自然周期で1回の採卵・1回の移植で卒業できた」という方は総額が安くなる傾向にあり、「何度も採卵を繰り返した」「複数回の移植が必要だった」という方は、結果的に総額が高くなる、という実態が見えてきます。

口コミ分析②【成功率】データの探し方と、現実的な期待値

👉この章のまとめ

公式サイトに妊娠率は非公開。説明会での確認と、口コミの冷静な分析が重要。

KLCへの転院を考える上で、誰もが最も知りたい「成功率」。しかし、公式サイトを探しても、年齢別の詳しい妊娠率や生産率のデータが見つからず、戸惑った方も多いのではないでしょうか。

実は、これにはKLCの治療方針に対する考え方が表れている、と私は解釈しています。統計データは時に一人歩きし、患者さんを過度な期待や絶望に導くことがあります。そのため、詳細なデータは、その背景や意味を丁寧に解説できる「説明会」の場で提示する方針なのだと思われます。

加藤レディスクリニック(KLC)公式サイトによる受精率は75%-90%

現在、公式サイトで公開されているのは「受精率」のデータです。

体外受精(ふりかけ法)で75-85%、顕微授精で85%-90%程と記載されています。

これは、「採卵した卵子が、受精卵(胚)になる確率」を示すもので、KLCの培養技術の高さを物語る重要な指標です。

しかし、これはあくまで治療の一過程の数字であり、「妊娠できる確率」や「出産できる確率」ではない、という点は冷静に理解しておく必要があります。

では、どうやって「成功率」の期待値を考えれば良いのか?

不妊治療成功率の期待値の考え方

詳細なデータが公開されていない中で、私たちができることは3つあります。

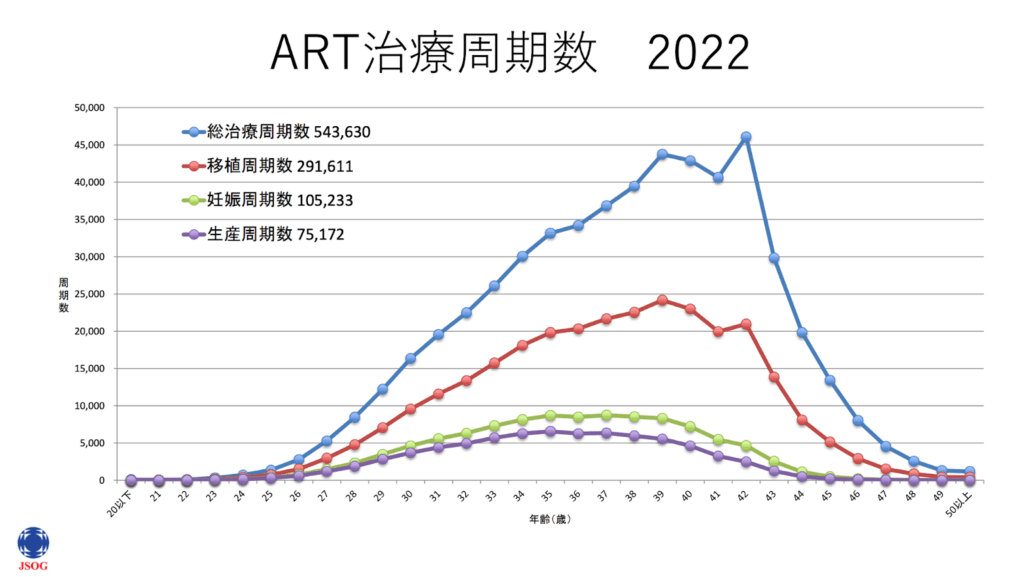

1.全国平均をベンチマークとする: 日本産科婦人科学会が毎年公表している「ARTデータブック」を見れば、年齢別の全国平均の妊娠率・生産率を知ることができます。まずはこれを基準として、自分の年齢の一般的な治療成績を把握しましょう。

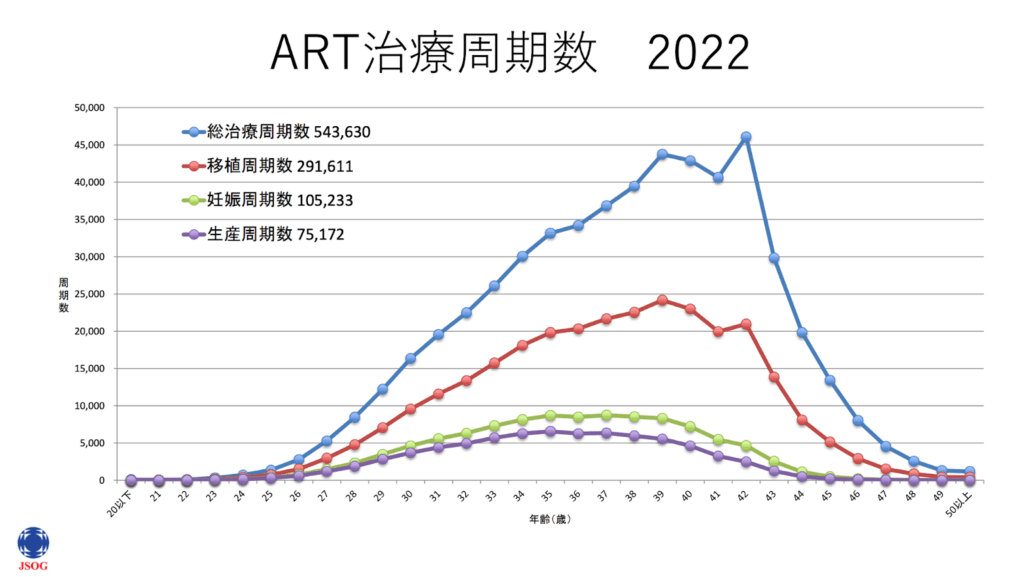

引用:ARTデータブック 2022年 体外受精・胚移植等の臨床実施成績

総治療周期に対する生産率を見ると30歳~35歳くらいまではおおよそ30.0%程度で推移し、39歳では17.9%と報告されています。年齢が上がれば上がるほど、生産率は下がってしまうことがこのグラフからもわかると思います。

2.「初診説明会」に必ず参加する: KLCが公式に治療成績を説明する唯一の場が、この説明会です。ここで提示されるデータこそ、最も信頼できる情報源です。メモを取る準備をして臨むことをお勧めします。

3.口コミを「N=1の体験談」として参考にする: 次のセクションで見るように、個人の体験談は非常に貴重な情報ですが、それが統計的な「成功率」ではないことを常に意識しましょう。

40代の加藤レディスクリニック(KLC)口コミから見る、成功と卒業のリアル

あなたと同じように、40代を目前にしてKLCに転院し、治療に臨む方のブログや口コミは数多く存在します。

そこには、「〇回目の移植で、ついに陽性反応を見ることができました」といった、読んでいるこちらまで胸が熱くなるような、希望に満ちた体験談が数多くあります。

一方で、「何度も採卵したが、一度も移植に至らなかった」「全て陰性で、治療の終結を決意した」といった、非常に厳しい現実を綴った記録も少なくありません。

成功率のデータは、あくまで全体の統計です。その数字を希望の光としつつも、最終的には「自分自身のたった一つの卵」と向き合うことになるのだ、という覚悟も同時に必要になる。それが、多くの先輩方が口コミを通して伝えてくれている、偽らざるリアルなのだと思います。

口コミ分析③【待ち時間・対応】加藤レディスクリニック(KLC)の通院は本当に大変?

👉この章のまとめ

待ち時間は平均2~3時間。システム化された対応をどう捉えるかが鍵。

KLCの口コミを語る上で、避けては通れないのが「待ち時間」と「スタッフの対応」です。ここは、転院をためらう大きな要因になっている方も多いのではないでしょうか。

名物?「加藤レディスクリニック(KLC)の待ち時間」の口コミと実態

結論から言うと、「KLCの待ち時間はそれほど長くはない」と思います。

口コミを見ると、「平均して2~3時間」「ホルモン値の再検査が入ると5時間かかった」といった声もあります。

筆者が通っていた時も1回あたり2時間前後はかかっていました。しかし他院でもおおよそそれくらいになることも多く、長すぎるという印象はなかったです。

また直近ではアプリ会計も取り入れられており、会計待ちの時間がなくなった分他院よりも早く終わるのではないでしょうか。

それでもある程度待ち時間がかかる理由は、KLCの治療方針にあります。

自然周期では、その日その時のホルモン値を精密に測定し、採卵や移植の最適なタイミングをミリ単位で見極める必要があります。そのため、採血→結果待ち→診察→処置、といったプロセスにどうしても時間がかかってしまうのです。

「ただ待たされるのは苦痛」という悪い口コミがある一方で、「最高の治療のためなら当然」「Wi-Fi完備で仕事ができるから問題ない」と、その時間を許容している口コミも同じくらい多く存在します。

医師・看護師・培養士の対応に関する口コミ

スタッフの対応に関しても、評価は二極化します。

- 医師について: KLCは担当医制ではないため、診察のたびに医師が変わることが基本です。「毎回違う先生で、説明が淡々としている」「流れ作業のように感じる」という口コミは、このシステムに起因します。一方で、「どの先生に当たってもレベルが高く、無駄がない」と評価する声も多くあります。

- 看護師・培養士について: こちらは「非常にプロフェッショナル」「質問に的確に答えてくれる」「技術レベルが高い」といった、ポジティブな口コミが圧倒的に多いのが特徴です。特に、受精卵の説明をしてくれる培養士への信頼は、多くの卒業生が語るところです。

つまり、医師との情緒的な繋がりや手厚いコミュニケーションを求める方には「冷たい」と感じられ、最新の技術と専門知識を求める方には「信頼できる」と感じられる、という構造が見えてきます。

✍️ 筆者の経験からの一言アドバイス

【結論】: KLCの『待ち時間』は、単に待つのではなく、『攻略する』という発想の転換が必要です。Wi-Fi完備なので、PCを持ち込んで仕事をする、読書をするなど、『自分のための時間』と捉える準備をしておくと、精神的な負担が全く違います。

まとめ:分析結果から見る、加藤レディスクリニック(KLC)が「向いている人」「向いていない人」

👉この章のまとめ

身体負担の少なさや技術力を重視する人には◎。手厚いケアを求める人には△。

ここまで、様々な角度から加藤レディスクリニックの口コミを分析してきました。

膨大な情報の海の中から、あなたが自分自身の判断軸を持つためのまとめとして、「KLCが向いている人・向いていない人」の比較表を作成しました。ご自身の価値観と照らし合わせてみてください。

| あなたはどっち? | KLCが向いている可能性が高い人 | KLCが向いていない可能性が高い人 |

|---|---|---|

| 治療方針 | 薬の副作用が苦手で、自然周期に魅力を感じる | 多くの卵を採卵し、複数の選択肢を持ちたい |

| 医師との関係 | 最高の技術を淡々と提供してほしい | 一人の医師とじっくり関係を築きたい |

| 情報収集 | 自分で学び、積極的に質問できる | 手厚く説明してほしい、お任せしたい |

| 通院スタイル | 長い待ち時間も仕事や自己投資の時間と捉えられる | スケジュール通り、短時間で通院したい |

Q&A:転院前に知っておきたい、よくある質問

👉この章のまとめ

予約はネットで。医師の指名は不可。まずは説明会の参加がおすすめ。

最後に、転院を具体的に考え始めた方からよくいただく質問にお答えします。

- 初診の予約は取りやすいですか?

-

KLCの初診は公式サイトからのインターネット予約が基本です。非常に人気が高いため、予約枠は公開後すぐに埋まってしまうことが多いのが実情です。キャンセル待ちはなく、毎日決まった時間に予約枠がリセット・再公開されるシステムのため、「〇曜日の〇時にアクセスする」といったように、根気強くサイトを確認することが予約獲得の鍵、という口コミが多く見られます。

- 医師の指名はできますか?

-

KLCは医師担当制ではないため、基本的に診察医の指名はできません。その日の担当医師が、あなたのカルテ情報を基に診察するシステムです。これは、どの医師であっても一定水準以上の高いレベルの医療を提供できる、というクリニックの方針の表れでもあります。ただし、口コミによれば、胚移植を行う医師のみ、一部指名が可能な場合があるようです。

最終判断のために:まずは「初診説明会」に参加しよう

👉この章のまとめ

最終判断は、口コミだけでなく、あなた自身の目で。説明会で空気感を知ろう。

この記事では、口コミとデータを基に、私なりの視点で加藤レディスクリニックを徹底分析してきました。

しかし、最終的に何よりも大切なのは、「あなた自身が、その場所で、納得して治療を受けられると心から思えるかどうか」です。

転院という大きな決断をする前に、ぜひ一度、オンラインで開催されている「初診説明会」に参加してみることを強くお勧めします。

説明会では、治療方針や費用について公式サイトよりも詳しく話が聞けるだけでなく、質疑応答の時間を通して、クリニック全体の雰囲気や、他の患者さんたちの真剣な熱量を感じることができます。

その「空気感」こそが、あなたにとって最後の、そして最も信頼できる決め手になるかもしれません。

【免責事項】

本記事は、個人の調査と経験に基づく情報提供を目的としており、医学的な助言や診断に代わるものではありません。治療に関する最終的な判断は、必ず公式サイトの情報をご確認の上、医療専門家とご相談ください。