2025年に不妊治療を計画されている中で、「高額な先進医療を受けたいけれど、費用が心配…」「共働きだけど、うちは所得制限に引っかかるかも…」そんな不安を抱えていらっしゃいませんか。

結論からお伝えします。2025年も、東京都の不妊治療助成金は、高額な「先進医療」の費用負担を軽減してくれる、あなたの心強い味方です。 所得制限の条件はありますが、正しい計算方法を知れば対象となる可能性は十分にあります。大切なのは、最新の情報を正しく理解し、賢く活用することです。

この記事を最後まで読めば、以下の3つのことがスッキリと分かります。

- 2025年の東京都の助成金制度の最新動向と、国の保険適用との関係性

- 共働き夫婦が一番気になる「所得制限」の具体的な計算方法とモデルケース

- 申請に必要な書類と、期限に間に合わせるための具体的なステップ

同じ経験をした先輩として、あなたの未来の計画を全力でサポートします。

【2025年】東京都の不妊治療助成金はどうなる?国の保険適用との違い

👉この章のまとめ

都の助成金は国の保険適用外(主に先進医療)を補う制度。2025年も継続見込み。

「不妊治療の費用」と聞くと、「保険適用」と「助成金」という言葉が思い浮かぶかもしれません。2025年の計画を立てる上で、まずこの2つの関係性を正しく理解することが、全てのスタートラインになります。

はじめに:国の「保険適用」と都の「助成金」は別物です

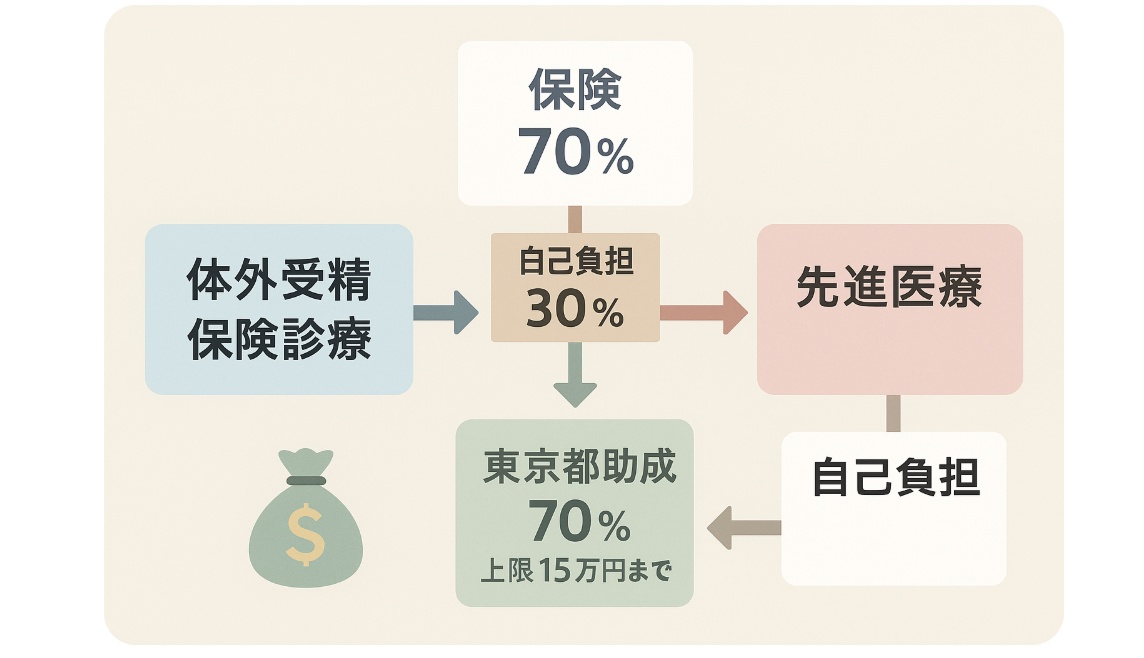

2022年4月から、国の制度として多くの不妊治療が保険適用となり、治療費の自己負担が原則3割に軽減されました。これは基本的な治療(体外受精や顕微授精を含む)のハードルを大きく下げるものです。

一方で、東京都の助成金は、この国の保険適用ではカバーされない、より高度で高額な「先進医療」などの費用の一部をサポートすることを主な目的としています。

つまり、この2つは対立するものではなく、治療費の負担を二段階で軽減してくれる連携プレーだと考えるとよいでしょう。

保険適用と不妊治療助成金の併用ルール

- 体外受精・顕微授精 本体部分は保険適用(自己負担 30%)。

- タイムラプス培養・ERA 検査など 先進医療部分は全額自費 → 東京都が最大 15 万円助成。

2025年の制度はどうなる?

東京都の助成金は、特定の終了日が定められていない継続的な制度として実施されています。

そのため、2025年に治療を計画されている方は、現行の制度内容を基に準備を進めていただくのが最も確実な方法です。

東京都は少子化対策に力を入れており、この助成金は重要な施策の一つと位置づけられています。もちろん、将来的に細かな変更が行われる可能性はゼロではありませんが、現時点(この記事の更新日)では、現行の制度が2025年度も継続されると考えて差し支えないでしょう。

ただし、制度が変更される可能性に備え、最も重要なのは、定期的に一次情報源である東京都福祉局の公式サイトを確認する習慣をつけることです。ブックマークしておくことをお勧めします。

【所得制限】私たちは対象になる?助成金の対象要件と計算方法

👉この章のまとめ

所得制限は夫婦合算730万円未満が目安。正しい計算方法で確認を。

「共働きだし、うちの世帯年収だと所得制限で対象外かもしれない…」

これは、私がFPとしてご相談を受ける中で、最も多くの方が抱えている不安の一つです。

しかし、諦めるのはまだ早いかもしれません。正しい計算方法を知れば、対象になる可能性は十分にあります。一緒に確認していきましょう。

対象者の基本要件:住所・年齢など

まず、所得以外の基本的な要件は以下の通りです。これらを満たしていることが前提となります。

- 婚姻関係: 法律上の婚姻関係、または事実婚関係にあること。

- 住所: 申請日時点で、ご夫婦のいずれか、または両方が東京都内に住民登録していること。

年齢: 助成対象となる治療を開始した日における、奥様の年齢が43歳未満であること。年齢によって助成上限回数が異なるためご注意ください。

| 妻の年齢(治療開始日) | 助成上限回数 | 助成額 (1回あたり) | 助成率 |

|---|---|---|---|

| 40歳未満 | 最大 6 回 | 15 万円 | 先進医療費の 70% |

| 40〜42歳 | 最大 3 回 | 15 万円 | 先進医療費の 70% |

※東京都福祉局「特定不妊治療費〈先進医療〉助成事業の概要」2025 年 4 月改定より

最重要ポイント:「所得制限」の判定基準と計算方法

東京都の不妊治療助成金における所得制限は、ご夫婦の前年の所得を合算した金額が730万円未満であることが基準とされています。

ここで多くの方が勘違いしやすいのですが、「所得」は手取りの「年収」とは異なります。

大まかな計算式は以下の通りです。

所得額 = 年間収入金額 – 給与所得控除額 – 諸控除額(医療費控除など)

この計算式に基づき、ご夫婦それぞれの所得額を算出し、それを合算したものが730万円未満であればよい、ということになります。

✍️ 筆者(専門家)の経験からの一言アドバイス

【結論】: 所得制限の計算で使う『所得』は、手取り年収ではなく、源泉徴収票の『給与所得控除後の金額』がベースです。夫婦の所得の合算方法も都のルールがあるので、自己判断で諦める前に必ず計算方法を確認しましょう。

【モデルケースで解説】共働き夫婦の所得計算シミュレーション

では、具体的なモデルケースで計算してみましょう。お手元に昨年の源泉徴収票をご準備ください。

【モデルケース】

- 夫:年間収入(支払金額 ①)650万円

- 妻:年間収入(支払金額 ①)550万円

- 世帯年収:1200万円

一見すると、730万円を大きく超えており、対象外に見えます。しかし、ここからが重要です。

まず、それぞれの「給与所得控除後の金額(②)」を確認します。これは収入に応じて自動的に決まる控除額を差し引いた後の金額です。

- 夫(年収650万円)の場合:給与所得控除後の金額は 約476万円

- 妻(年収550万円)の場合:給与所得控除後の金額は 約396万円

この時点で、夫婦の所得合計は 476万円 + 396万円 = 872万円 となり、まだ730万円を超えています。

しかし、ここからさらに医療費控除などの「諸控除」を差し引くことができます。

もし、この年に高額な医療費がかかり、150万円の医療費控除を受けたとします。(※実際には200万円超の医療費がかかった場合などに相当)

872万円 – 150万円 = 722万円

この結果、最終的な所得合計が730万円未満となり、助成金の対象となるのです。

このように、年収だけを見て諦めるのではなく、源泉徴収票と確定申告の内容を基に正しく計算することが非常に大切です。

【先進医療】どこまで助成される?対象治療と助成額

👉この章のまとめ

先進医療の費用から保険適用分を除いた額の10分の7を助成。上限15万円。

東京都の助成金の大きな柱が、この「先進医療」へのサポートです。先進医療は高額になりがちですが、この制度を理解することで、治療の選択肢が大きく広がる可能性があります。

助成の対象となる「先進医療」とは?

「先進医療」とは、簡単に言うと、有効性や安全性が認められ、将来的に保険適用になるかもしれないと期待されている新しい医療技術のことです。

国のルールにより、基本的な保険診療と組み合わせて実施することが認められています。

不妊治療の分野では、以下のような先進医療が助成の対象としてよく知られています。

- PGT-A(着床前胚染色体異数性検査):受精卵の染色体の数を調べて、流産のリスクを減らすことを目指す検査。

- タイムラプスインキュベーター:受精卵を培養器から出すことなく、発育過程を連続的に観察するシステム。

- ERA(子宮内膜受容能検査):胚移植に最も適した「着床の窓」のタイミングを調べる検査。

- その他、SEET法やEMMA/ALICE検査など、着床環境を整えるための様々な技術。

どの先進医療が対象となるかは随時更新される可能性があるため、治療を受ける際には厚生労働省のウェブサイトで最新のリストを確認するとよいでしょう。

助成額の計算方法と上限

助成される金額の計算は少し独特ですが、仕組みはシンプルです。

まず、先進医療にかかった費用総額から、もしその治療が保険適用だった場合にかかるであろう費用(基礎的な治療費)を差し引きます。そして、その差額に対して10分の7が助成されます。

ただし、助成額には上限が設けられています。

1回の治療(先進医療)あたり、最大で15万円までが助成の上限です。

この制度があることで、例えば20万円の先進医療を受ける場合でも、自己負担を大幅に抑えることが可能になります。

【申請方法】いつまでに何を?申請手続きの全ステップ

👉この章のまとめ

治療終了後1年以内に必要書類を揃え東京都福祉局へ郵送で申請。

制度の内容が分かったら、次はいよいよ具体的な申請手続きです。期限や必要書類をしっかり把握し、スムーズな申請を目指しましょう。

申請のタイミングと期限

申請は、「1回の治療」が終了するごとに行います。ここでいう「1回の治療」とは、先進医療にかかる一連の診療期間を指します。

そして、最も重要なのが申請期限です。原則として、以下のいずれか遅い日までと定められています。

- 治療が終了した日の属する年度の末日(3月31日)

- 治療が終了した日から1年以内

例えば、2025年5月10日に治療が終了した場合、年度末は2026年3月31日、治療終了から1年後は2026年5月10日です。この場合、遅い方である2026年5月10日までが申請期限となります。

忘れないように、治療が終わったらすぐにカレンダーに登録しておきましょう。

必要書類チェックリスト

申請には、ご自身で準備するもの、医療機関に作成してもらうものなど、複数の書類が必要です。漏れがないように、チェックリストを活用してください。

| 書類名 | 入手先/作成者 | 備考 |

|---|---|---|

| 申請書 | 東京都福祉局サイト | 本人が記入 |

| 受診等証明書 | クリニック | 医療機関に記入を依頼 |

| 住民票 | 区市町村の役所 | 続柄が記載された世帯全員のもの |

| 戸籍謄本 | 本籍地の役所 | 法律婚の場合 |

| 所得証明書 | 区市町村の役所 | 夫婦それぞれのものが必要 |

| 領収書(原本) | クリニック | 対象治療の費用が分かるもの |

申請から振込までの流れ

すべての書類が揃ったら、いよいよ申請です。大まかな流れは以下の通りです。

- 書類準備: 上記チェックリストを基に、全ての書類を完璧に揃えます。

- 郵送: 東京都福祉局の担当部署宛に、簡易書留など記録が残る方法で郵送します。

- 審査: 提出された書類を基に、都で審査が行われます。期間は1~2ヶ月程度かかることが多いようです。

- 承認決定通知: 審査が通ると、自宅に承認決定通知書が届きます。

- 振込: 通知書が届いてから、おおよそ1ヶ月程度で指定した口座に助成金が振り込まれます。

2025 年度の不妊治療助成金申請スケジュール

治療終了日が 2025 年 1〜3 月の場合、2025 年 6 月 30 日(当日消印有効/電子申請は当日送信分まで)が最終締切です。

それ以外は「治療終了日の属する年度末(3 月 31 日)」が原則締切となります。

【2025年版】東京都「上乗せ」不妊治療助成金 早見表(都心5区抜粋)

| 区名 | 上限額 (1回) | 助成率 | 独自要件 | 公式リンク |

|---|---|---|---|---|

| 港区 | 30 万円 | 自己負担額の 100% | 所得制限なし | 港区公式 |

| 渋谷区 | 10 万円 | 自己負担額後の差額 | 東京都助成決定後に申請 | 渋谷区公式 |

| 千代田区 | 5 万円 | 先進医療費の一部 | 夫婦いずれか区民 | 千代田区公式 |

| 世田谷区 | ―(制度終了) | ― | 東京都制度のみ利用可 | 世田谷区公式 |

| 新宿区 | ―(なし) | ― | 情報提供のみ | 新宿区公式 |

※区ごとに随時改定があります。住民票の移動を検討する場合は必ず最新情報を確認してください

よくある質問(FAQ)

- 助成はいくらもらえますか?

-

先進医療費の 70%、最大 15 万円/回です。区の上乗せがある場合はさらに減額されます。

- 夫婦合算所得の制限はありますか?

-

東京都制度は 所得制限なし です。ただし区の制度では制限が設けられている場合があります。

- PGT-A、PGT-SR(着床前遺伝学的検査)も助成金の対象になりますか?

-

2025年6月時点では対象外になります。